涉外金融债权,一般指贷款或借款主体、放款行为、担保、贷款使用等任一因素涉外。涉外金融债权在寻求司法救济方面与纯国内案件有诸多不同,特别是管辖法院的确定、实体审理常常涉及外国法查明事项、债权人面临多种不同法域项下的维权选择。方达金融争议业务组处理了大量具有涉外因素的金融债权追索案件,基于我们的经验,本文主要讨论境外债权人针对境内保证人或境内担保资产如何进行追索。

典型案例

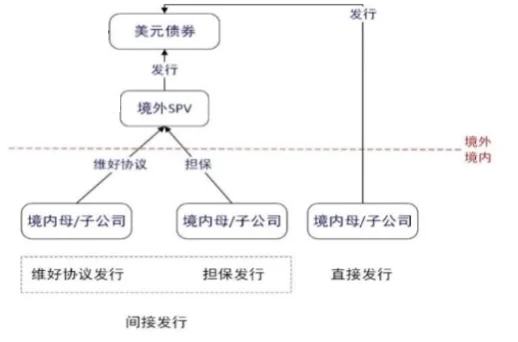

案例1,债权人为境外金融机构,债务人为境外SPV,保证人为境内主体,债务清偿主要依赖境内主体的资信,典型如中资美元债券。中资美元债是指中国境内企业及其控制的境外企业或分支机构在境外举借的、以美元计价、按约定还本付息的债务证券[1]。实践中,中资美元债券主要存在两种不同的发行架构,除了直接发行模式(即中国境内公司直接在海外市场发行债券),更为常见的是间接发行模式,即由境内公司在境外设立特殊目的公司,并由该特殊目的公司发行债券,同时由境内公司提供相应的增信措施(例如境内公司提供保证或境内公司签订维好协议Keepwell Deed)。因此,如中资美元债券违约了,境外金融机构作为债权人,如何有效追索境内担保人的资产,是非常关键的。

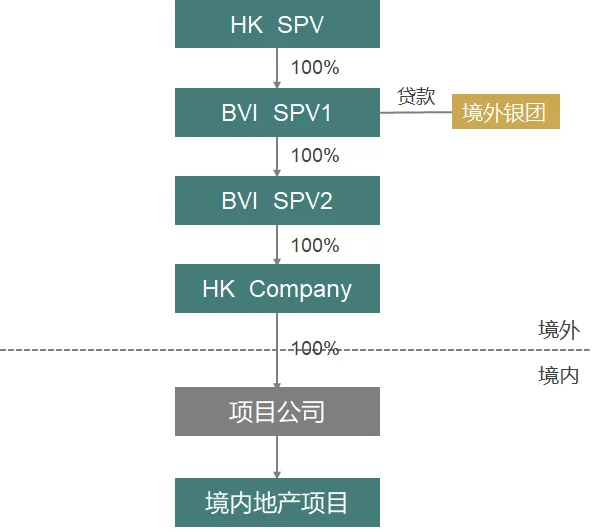

案例2,债权人为境外金融机构,债务人为境外SPV,贷款资金于境外发放,最终投向境内项目(如房产项目),债权清偿主要依赖于境内项目资产(如境内房产)的变现,但境内项目资产未对境外债权直接提供抵押担保。近年来,我们看到很多境内项目(以大型房地产项目为主),通过境外主体从境外银团处获取贷款资金,贷款资金终于投向境内项目开发。在此类贷款业务中,往往境内项目没有或不能直接向境外银团设定抵押,境外银团对境内项目资产鞭长莫及。

以上典型交易结构在涉外金融债权项目/案件中具体普遍性和代表性:债权人为境外主体(很多是境内金融机构的境外关联主体),主债务人多为无实际经营业务、无有效偿债资产的境外SPV,借款合同的签署、款项的发放主要发生在境外;但借款人最终将资金用于境内主体或境内项目,境内主体的资信情况、境内项目的运行情况是贷款人决定出借贷款的主要考虑因素,亦是贷款人收回贷款资金的主要依赖。因此,涉外金融债权案件中,境外金融机构债权人回收债权的关键是:如何有效追索境内保证人、如何有效追索境内项目资产。

涉外金融借款担保案件特点和难点

以上总结了涉外金融债权项目/案件中常见的交易结构,从该等结构中可以看出涉外金融借款担保案件,与纯境内金融借款担保案件相比,有其独有特点。

1. 管辖法院的确定更为复杂

该等案件中,往往债务人和担保人不属一个司法区域,借款合同和担保合同的管辖约定也就存在差异,故此类案件的管辖和主管的确定更为复杂。

比如:主合同约定境外法院管辖、担保合同约定境内法院管辖的情形如何处理?根据最高人民法院《2021年涉外商事海事审判会议纪要》第4条,如主合同约定由境外法院管辖、担保合同约定由境内法院管辖,约定不违反民事诉讼法专属管辖规定的,应当依据管辖协议的约定分别确定管辖法院,即中国法院对担保合同有管辖权。

进一步地,这种情况下,中国法院能否同时对主合同享有管辖权?《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》(“《2005年涉外商事海事审判会议纪要》”)第8条规定:“人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定仅对主合同纠纷或者担保合同纠纷享有管辖权,原告以主债务人和担保人为共同被告向人民法院提起诉讼的,人民法院可以对主合同纠纷和担保合同纠纷一并管辖,但主合同或者担保合同当事人订有仲裁协议或者管辖协议,约定纠纷由仲裁机构仲裁或者外国法院排他性管辖的,人民法院对订有此类协议的主合同纠纷或者担保合同纠纷不享有管辖权。”从该规定来看,在诉讼管辖的情况下,仅在主合同约定由外国法院排他性管辖时,中国法院才对主合同没有管辖权,否则中国法院可以一并管辖主合同与担保合同,即主合同可以因担保合同的管辖权而获得“牵连”的管辖权。我们观察到有司法案例持类似观点,例如,最高人民法院在(2016)最高法民辖终214号案件中认为:“广西高院对本案担保合同纠纷具有管辖权,而股权转让合同没有约定由香港特区法院排他性管辖或提交仲裁,在本案原告诚通煤业公司以主债务人与担保人为共同被告,将股权转让纠纷与担保合同纠纷合并提起诉讼的情况下,广西高院对股权转让纠纷和担保合同纠纷可以一并管辖。”

在涉外金融借款担保案件中,还常见“非对称管辖条款”。此类条款约定一方当事人(往往是金融债权人一方)可以从一个以上国家的法院中选择某国法院提起诉讼,而另一方当事人(往往是金融债务人一方)仅能向一个或某几个特定国家的法院提起诉讼。非对称管辖协议可能在不同合同中有一些表述上的差异,但是本质都是对双方当事人创设了一种不对称的管辖权规则。《2021年涉外商事海事审判会议纪要》第二条规定:“当事人以显失公平为由主张该管辖协议无效的,人民法院不予支持;但管辖协议涉及消费者、劳动者权益或者违反民事诉讼法专属管辖规定的除外。”也即,中国法院原则上认可非对称管辖协议的效力,仅在涉及消费者、劳动者权益的争议中保留对缔约中的弱势群体施加特殊保护的可能性。

在前述会议纪要通过后,“非对称管辖条款”的效力在司法实践中不再存在争议,随着更多的案件进入法院,该等条款也被法院所熟知。但某一管辖条款,是否构成“非对称管辖条款”,往往在司法实践中仍然是非常容易产生争议的问题。比如某管辖条款约定“担保人同意:为了债权人的利益对因本担保协议所产生的或与之相关的争议,香港法院拥有排他的司法管辖权”,这一条款是否构成了“非对称管辖”,即是否担保人只能向香港法院提起诉讼而不限制债权人起诉的司法区域?有观点认为该等约定仅限制担保人,因为是“担保人同意,而非担保人和债权人同时同意”;有观点则认为“排他管辖”的用语即意味着“唯一管辖”,即不论是担保人还是债权人均只能向香港法院提起诉讼。因此,在识别和判断“非对称管辖条款”时,如理准确理解条款含义十分重要。从《2005年涉外商事海事审判会议纪要》用语及某些司法案例中,似乎实务中有观点将“排他管辖约定”等同于“对称管辖约定”,但我们倾向于认为不能简单将二者划等号,“排他”“非排他”与“对称”“不对称”之间有重要区别。

“排他”的协议管辖条款,意指排除了被选择的法院以外其他任何法院对相关争议的管辖权;“非排他”的协议管辖条款,则指除了指定的法院以外,其他法院也可以行使管辖权。《选择法院协议公约》(“《海牙公约》”)第三条第(一)项规定:“排他性选择法院协议,系指由双方或者多方当事人签订的,符合第(三)项要求的,为解决与某一特定法律关系有关的已经发生或者可能发生的争议,而指定某个缔约国的法院或者某个缔约国的一个或者多个特定法院以排除任何其他法院管辖权的协议。”故,“排他”管辖条款,指向的是管辖协议中所约定的法院是否特定,是否排除了该特定法院之外的法院的管辖权。

“对称”的协议管辖条款,意指同时约束双方的管辖约定;“不对称”的协议管辖条款,意指仅约束一方的管辖约定。2005年《海牙公约》解释报告中指出,“不对称管辖条款,即一方当事人只接受某一特定法院的排他性管辖,但是另一方当事人可以在其它法院起诉的管辖条款”[2]。

承上,协议管辖约定中的“排他”“非排他”与“对称”“不对称”实质上是两个不同层面的问题。“排他”与否,指向的是管辖协议中所约定的法院是否特定;“对称”与否,指向的是管辖协议是否同时约束双方当事人。两者是不同层面的问题,并没有逻辑上的必然关联。协议管辖条款中使用了“排他”,不等于该管辖条款即为“对称”条款;协议管辖条款中使用了“非排他”,也不等于该管辖条款即为“不对称”条款。如:最高人民法院(2016)最高法民申704号,管辖条款为“英格兰法院具有对本《保证及赔偿函》及与其相关的非契约性义务所生纠纷的排他管辖权”。尽管管辖条款中使用了“排他”二字,但法院认定为不约束债权人的“不对称管辖条款”。如:最高人民法院(1999)经终字第194号,管辖约定为:“为了贷款人的利益,借款人不可撤销地同意,香港法院享有处理因本协议而产生的或与本协议有关的任何纠纷的非专属管辖权,与此相适应,任何因本协议而产生的或与本协议有关的诉讼都可以在这些香港法院提起,借款人不可撤销地接受这些香港法院的非专属管辖。”管辖条款中使用“非专属”字样,法院认定该等条款为“不对称管辖条款”。

2. 法律适用交织复杂,司法程序中常涉及外国法查明事项

主债务发生在境外,主债务是否合法有效需要适用外国法查明。涉外金融债权,主债务人为境外主体、主债务款项发生在境外,债权人如果仅在国内司法机关追索担保人,而担保人援引主债务人的抗辩,如主债务合同无效,则在境内司法程序中将不可避免要涉及对主债务效力、金额等事项的查明。如在某案件中,主债务为境外债权人认购的香港私募债券,发行人的境内关联主体对债券清偿提供担保;债权人在境内司法机构追索境内担保人,境内担保人以香港私募债券违反香港证券法律规定构成违法发行为由,主张主债务为无效债务,进一步主张境内担保为无效担保债务。对此,裁判机构需要对香港债券发行的香港法律进行查明,债权人需要提供香港法专家意见论证该等私募债券发行是否合法有效。

境外债权人在境内司法机构追索境内担保人,还往往涉及中国法与外国法下“担保”法律概念如何准确理解与适用的问题。涉外金融借款担保项目常约定适用外国法(特别是英美法居多),而英美法与内地法下“担保”存在很大的不同。英美法下保证(suretyship)一般是指保证人愿意为债务人履行债务的责任向债权人负责,分为两大类:担保(guarantee)及弥偿(indemnity)。英美法下的保证在中文译文表述上与内地法下保证容易给人造成一定误解,担保(guarantee)及弥偿(indemnity)与内地法中的法律概念也无法完全对应。香港法下担保与内地法中的连带责任保证相近,香港法下的弥偿则与内地法中的债务的并存承担相近。在香港法中并没有与内地法中的一般保证责任相似的保证责任类型,在香港法下,通常无论是担保责任亦或是弥偿责任,保证人都不享有类似于内地一般保证下的“先诉抗辩权”。

基于上述,由于主债务的履行发生在境外,如主债务未经生效法律文书确认,债权人径直在境内裁判机构追索担保人,担保人往往会针对主债务的有效性、金额等事项提出抗辩,也会对担保人的具体担保类型、担保人的责任范围等提出抗辩。因此,在该等案件中,很可能由于担保人的抗辩,导致需要提供外国法专家意见。

3. 需要考虑平行诉讼和判决互认的可行性

本文讨论的涉外金融借款担保案件中,主债务人是境外债务人,担保人或担保资产是境内主体或境内资产,故一般情况下债权人可同时考虑境外法律行动和境内法律行动多种选择。在作出正确有效的法律行动决策时,债权人需要重点评估平行诉讼及将来判决互认和执行的可行性。

根据《民事诉讼法》第二百九十九条的规定,人民法院承认和执行外国法院判决、裁定有三项基本条件:一是我国与该国缔结或我国参加了承认和执行民商事判决方面的国际条约,或者双方存在互惠关系;二是外国法院判决、裁定已经发生法律效力;三是承认和执行该外国法院判决、裁定不违反我国法律的基本原则且不损害我国国家主权、安全、社会公共利益。就我国缔结或者参加的国际条约而言,有比较明确的判断依据,只要作出判决的外国法院所在国与我国存在有效条约,即可向我国法院申请认可和执行判决。就互惠关系而言,长期以来中国法院持“事实互惠”立场,即以外国法院是否有承认和执行我国民商事判决的先例为标准判断两国之间是否存在互惠关系。由于满足这一条件的国家非常有限,导致我国基于互惠关系承认外国判决的案件数量较少。

为解决互惠原则适用情形较少的问题,最高人民法院在《2021年涉外商事海事审判会议纪要》第44条对互惠关系的认定标准予以明确,也进一步放宽了互惠关系的认定标准:“人民法院在审理申请承认和执行外国法院判决、裁定案件时,有下列情形之一的,可以认定存在互惠关系:(1)根据该法院所在国的法律,人民法院作出的民商事判决可以得到该国法院的承认和执行;(2)我国与该法院所在国达成了互惠的谅解或者共识;(3)该法院所在国通过外交途径对我国作出互惠承诺或者我国通过外交途径对该法院所在国作出互惠承诺,且没有证据证明该法院所在国曾以不存在互惠关系为由拒绝承认和执行人民法院作出的判决、裁定。人民法院对于是否存在互惠关系应当逐案审查确定。”需要注意的是,由于互惠关系受到国际形势和外交关系的影响,法院在个案中对互惠关系是否存在的认定不具有案例指导价值,因此,在先案件如否定互惠关系,不代表在后案件不能认定存在互惠关系。

从《民事诉讼法》第三百条、《2021年涉外商事海事审判会议纪要》第46条的规定来看,我国立法和司法实践对外国民商事判决采取非实质审查模式,仅对外国判决做程序性审查,并不实质审查该外国法院判决事实认定和法律适用是否存在错误。但是,非实质审查模式也有例外情况,根据《2021年涉外商事海事审判会议纪要》第45条规定,外国法院判决的判项为损害赔偿金且明显超出实际损失的,人民法院可以对超出部分裁定不予承认和执行。如在(2019)粤01协外认22号案件中,广州中院对于案涉美国法院判决中明显超出实际损失的惩罚性赔偿金不予承认和执行。

值得特别讨论的是民商事判决在内地和香港两地的互认与执行的问题。大量的涉港金融借款担保案件,均涉及债权人是否可以同步在香港法院提起诉讼、平行诉讼的关系、以及将来判决获得互认与执行的问题。

关于两地之间民商事判决的互认,2024年1月29日,《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》(“《新内港判决安排》”)于两地同步生效,《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行当事人协议管辖的民商事案件判决的安排》(“《旧内港判决安排》”)同步废止。《新内港判决安排》第29条规定:“内地与香港特别行政区法院自本安排生效之日起作出的判决,适用本安排。”故《新内港判决安排》仅适用于2024年1月29日后生效的判决,此前的判决仍应适用《旧内港判决安排》。

《新内港判决安排》扩大了可以得到认可和执行的判决范围。在《旧内港判决安排》下,当事人必须签订书面管辖协议,约定内地或香港法院具有“唯一专属”管辖权,才有可能申请内地或香港法院的判决在另一地被认可和执行。因此,如交易文件争议解决条款约定的是法院“非唯一专属管辖”“非对称管辖条款”,在《旧内港判决安排》下,就会因为不满足管辖唯一性要求而无法得到认可和执行;《新内港判决安排》生效后,这一限制将不复存在,判决认可执行将更为畅通。但由于《新内港判决安排》仅适用于2024年1月29日后生效的判决,故在此之前生效的判决,仍应判断是否存在“唯一专属”协议管辖约定。对此,内地法院和香港法院对此均具有独立的审查权,而实务中我们看到可能两地法院的判断标准并不一致,有可能出现冲突裁判结果。如我们实际处理的案件中,香港高等法院针对香港判决出具准予到内地法院申请认可与执行的核证副本,但内地法院认为该香港判决所依据的并非“唯一专属”的协议管辖条款,故不予准许认可与执行。随着《新内港判决安排》的施行,新旧安排过渡期存在的该等问题会逐渐减少。

关于平行诉讼。根据《民事诉讼法》(2023修正)第281条[3]、《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》(法发(〔2005〕26号)第10条[4],债权人可以在不同法域同时提起诉讼,国内法院不应据此拒绝行使管辖权。另外,根据上海金融法院2021年公布的第三批典型案例((2019)沪74民初127号),上海金融法院亦明确指出,“内地公司与香港居民为香港公司债务向香港银行提供担保所引起的保证合同纠纷,香港银行依据非排他性、非对称性管辖权条款向内地法院提起诉讼,应认为该管辖权约定条款有效,且平行诉讼情形并不影响内地法院对案涉纠纷行使管辖权。” [5]

4. 需要考虑境外可行的法律手段与境内司法程序相互衔接

大部分涉外金融交易结构中,境内外均设有相应保障措施,境外多体现为股权质押担保措施等。比如,常见的股权质押协议约定“境外融资违约事件发生后,债权人即可执行担保权利,包括有权指定接管人接管境外债务人的股权,接管人应当作为抵押人的代理人行事,抵押人需对接管人的行为(包括签订的合同、违约、损失、责任等)负责”等。因此,项目如果同时出现了境内外违约情形,债权人除了考虑在境内追索担保人,也可根据境外交易协议约定积极行使担保文件项下的权利,常见的就是在英美法项下的行使股权质押权利,包括但不限于指定接管人接管境外债务人主体或关联主体的股权,进而通过行使股东权利控制境外主体,并层层传导直至控制境内公司主体,进而控制境内主体名下的资产不受损害,以作为债权最终清偿的责任财产。

通过行使境外股权质押项下的权利进而最终控制境内公司主体,这一维权路径,在中国以工商登记信息及公司公章作为商事权利外观的判断标准下,可能需要通过公司变更登记类诉讼来协助完成。具体而言,债权人或接管人最终实际控制境内公司,一般指的是实际掌握境内公司的公章、营业执照及其他必要文件,否则如果仅是股东层面接管境内公司股权,仍不能称为实际控制了境内公司。

而实践中,接管人若希望自行办理工商变更、补刻公章、补办营业执照,这三个程序相互影响、互为阻碍,将具有较大难度。比如:办理公司工商变更,一般需要提交法定代表人签字及加盖公司公章的申请书;补办营业执照,一般需向市场监督管理局提交营业执照遗失声明、全体股东签字盖章的承诺书、由法定代表人签字并加盖公章的申请书;补刻公章,一般需提供报刊登载的原公章作废或遗失声明、营业执照副本原件、营业执照载明的法定代表人身份证原件,并由法定代表人或其授权人办理等。简言之,工商变更登记、申领补办营业执照及公章,一般均需要原法代配合,并需要原公章、原营业执照等证照文件。故如果原法代、原证照文件持有人不配合,只能通过国内诉讼程序解决,常见的诉讼路径是通过“公司证照返还纠纷”和“请求变更公司登记纠纷”的民事诉讼解决。

涉外金融借款担保案件的司法实现路径

承上所述,涉外金融债权的司法实现,需要通盘考虑债务追索的效率、成本、可行性来设计具体的诉讼方案。

第一,应结合交易项目特点,明确法律诉求,锁定追索担保对象或追索特定财产。如交易依赖于境内担保主体的信用,那么诉讼方案应当确定为如何直达担保主体的一般性责任资产;如交易依赖于境内某特定项目资产,那么诉讼方案应当以如何追及该特定资产为首要目标。在该等过程中,可以尝试查询确定担保主体的偿债能力、特定资产负担的债权债务情况,以更好地设计追偿方案。

第二,应审慎讨论管辖法院的确定,以提高诉讼效率。仅以涉港金融债权为例,在境内法院、香港法院均有管辖权的情况下,是通过在香港法院提起诉讼获得胜诉判决后,同步在内地香港启动执行程序,还是通过香港法院和内地法院同步提起平行诉讼,并在诉讼过程中同步采取财产保全或禁令的方式尽早控制债务人的财产,需要谨慎讨论确定。

第三,充分利用境外交易文件赋予的债权人权利,从股权接管、公司治理控制等多层面行使权利。仅以境外股权质押为例,香港法下往往赋予质押权人直接接管股权的权利,因此债权人在境内外同步采取法律行动,境外权利的实现有利于辅助境内债权追索。当然,在这个过程中,可能会涉及公司股东权利、决议文件的效力之争,或需要通过相应公司诉讼解决。

- 《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》第一条(一)本通知所称外债,是指境内企业及其控制的境外企业或分支机构向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期以上债务工具,包括境外发行债券、中长期国际商业贷款等。 ↑

- 《Explanatory Report on the 2005 Hague Choice of Court Agreements Convention》(《关于2005年海牙选择法院协议公约的解释报告》)第37页,第32段:An asymmetric choice of court agreement (a choice of court agreement under which one party may bring proceedings exclusively in the designated court, but the other party may sue in other courts as well) is not regarded as exclusive for the purposes of the Convention.(注:[译文]不对称管辖条款,即一方当事人只能接受某一特定法院的排他性管辖,但是另一方当事人可以在其他法院起诉的管辖条款,就本公约目的而言,不属于排他性管辖条款。) ↑

- 《民事诉讼法》第281条规定:“人民法院依据前条规定受理案件后,当事人以外国法院已经先于人民法院受理为由,书面申请人民法院中止诉讼的,人民法院可以裁定中止诉讼,但是存在下列情形之一的除外:(一)当事人协议选择人民法院管辖,或者纠纷属于人民法院专属管辖;(二)由人民法院审理明显更为方便。外国法院未采取必要措施审理案件,或者未在合理期限内审结的,依当事人的书面申请,人民法院应当恢复诉讼。外国法院作出的发生法律效力的判决、裁定,已经被人民法院全部或者部分承认,当事人对已经获得承认的部分又向人民法院起诉的,裁定不予受理;已经受理的,裁定驳回起诉。” ↑

- 《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第10条:“我国法院和外国法院都享有管辖权的涉外商事纠纷案件,一方当事人向外国法院起诉且被受理后又就同一争议向我国法院提起诉讼,或者对方当事人就同一争议向我国法院提起诉讼的,外国法院是否已经受理案件或者作出判决,不影响我国法院行使管辖权,但是否受理,由我国法院根据案件具体情况决定。外国法院判决已经被我国法院承认和执行的,人民法院不应受理。我国缔结或者参加的国际条约另有规定的,按规定办理。”

《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第153条:“涉及香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的商事海事纠纷案件,本纪要没有特别规定的,参照适用本纪要关于涉外商事海事纠纷案件的有关规定。” ↑

- 恒生银行有限公司诉林建华等金融借款合同纠纷案,(2019)沪74民初127号(该案系上海市高级人民法院发布2022年度精品案例),上海金融法院:“案涉纠纷不属于香港法院专属管辖。本案所涉担保函包括《林建华2015年担保函》《林建华2016年担保函》以及《天盛仓储公司担保函》。《林建华2016年担保函》第19.1条约定:a)受下述(c)段落的规定限制,香港法院对解决因本协定而产生的任何争议具有专属管辖权……c)本第19.1条款的目的仅为了保护贷款人的利益。因此,不得阻止贷款人向其他有管辖权的法院同时提起与争议相关的诉讼。在法律允许的范围内,贷款人可在任何司法管辖区同时提起诉讼。

上海金融法院认为,上述条款将香港法院具有专属管辖权的约定限制于仅为保护贷款人利益之情形,性质上属于非对称管辖权条款,即允许债权人在多个司法管辖区内提起诉讼,但另一方只可以在一个特定司法管辖区内提起诉讼。该约定不违反内地民事诉讼法的规定,应认定为有效。根据该约定,香港法院对于《林建华2016年担保函》项下纠纷不具有专属管辖权。《林建华2015年担保函》《天盛仓储公司担保函》第28条均约定“各担保人承认接受香港法庭非排他性的司法管辖权”,该约定亦未排除香港特别行政区之外的其他司法辖区法院的管辖权。据此,原告恒生银行有权选择香港特别行政区之外的法院提起诉讼。” ↑