中国征收反倾销税实践

《对外贸易法》和《反倾销条例条例》规定,若进口产品以倾销的方式进入国内市场,并对已建立的国内产业造成实质损害或产生实质损害威胁,或者对建立国内产业造成实质阻碍的,我国商务部可自行或会同其他部门进行调查。若初裁决定或终裁决定确定倾销成立,并由此对国内产业造成损害的,可以采取反倾销措施(包含临时反倾销措施、价格承诺和反倾销税)。其中,对于征收反倾销税,由商务部提出建议,国务院关税税则委员会作出决定,并由海关执行。[1]

在全球贸易摩擦常态化的背景下,多国对中国出口商品频繁发起反倾销调查并加征高额关税,而中国亦通过完善反倾销法律体系、发起反倾销调查、延长反倾销税期,构建了多层次的贸易防御机制,既回应了国际规则压力,也为经济高质量发展提供了制度保障。以下是近5年来中国对于进口农产品和工业产品征收反倾销税的一些举例:

- 商务部于2019年2月15日公告,自2019年2月17日起,对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品(商品编码为02071100、02071200、02071311、02071319等)征收反倾销税(税率依次为17.8%、20.2%、25.8%、32.4%);实施期限为5年。[2]

- 商务部于2025年2月5日公告,自2025年2月6日起,对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉(商品编码为11081300)继续征收反倾销税(税率分别为12.6%和56.7%);实施期限为5年。[3]

- 商务部于2019年7月22日公告,自2019年7月23日起,对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷(商品编码为72189100、72189900、72191100、72191200等)征收反倾销税(税率依次为18.1%、20.2%、23.1%、29%、43.0%、103.1%);实施期限为5年。[4]

- 商务部于2025年3月22日公告,自2025年3月23日起,对原产于日本的进口间苯二酚(商品编码为29072100,该税则号项下的间苯二酚盐不在调查范围内)继续征收反倾销税(税率为40.5%);实施期限为5年。[5]

进口实施反倾销措施货物的法律风险提示

1. 如实申报义务

对于实施反倾销措施的进口货物而言,进口商(即:进口经营者、或进口货物的收货人)承担纳税义务并应当向海关如实申报[6]。

根据《海关总署关于实施贸易救济措施货物进口报关单自动计税有关事项的公告(海关总署公告2018年第7号)》,进口商应当据实在报关单规格型号栏目中填报“原厂商中文名称”、“原厂商英文名称”、“反倾销税率”和“是否符合价格承诺”等计税必要信息。此外,进口商应当如实提交如下文件:

- 原产地证据文件:包括但不限于原产地证书、原产地声明等;无法提交原产地证据文件的,应做出情况说明;

- 原厂商发票:同样适用于通过境外贸易商间接进口的情形;若仅能提交由境外贸易商制发的商业发票,发票应包含原厂商名称和发票编号;

- 出口证明信:若原厂商企业已经与商务部签署价格承诺协议,进口商还应提交原厂商出具的出口证明信。

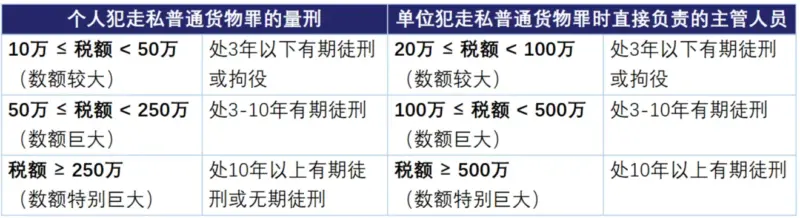

若进口商未能做到如实申报计税必要信息,例如通过阴阳合同(申报高价合同而实际履行低价合同)、拆分价格(调整不同品类单价以规避税负)、两套票据(发票金额与真实付款金额不同)等方式申报不实价格,则有可能构成违反海关监管规定的行为,面临没收违法所得并处罚款(30%~2倍漏缴税款)的行政处罚[7]。若存在逃避监管、偷逃税款的主观故意和目的,则有可能构成走私行为,面临没收走私货物与违法所得并处罚款(最高为偷逃应纳税款3倍)的法律后果[8]。对于情节严重的(偷逃应缴税额在10万元以上,单位犯罪偷逃税额在20万元以上的),甚至有可能构成“走私普通货物罪”,被追究刑事责任(视情节轻重,处3年以下、3~10年、10年以上有期徒刑、并处偷逃税款1-5倍的罚金)[9]。

2. 主观故意

是否具备“逃避海关监管、偷逃应纳税款”的主观故意,是区分构成走私行为还是一般违反海关监管规定行为(例如:申报不实)的关键,也是在从事走私普通货物罪辩护工作时的争议重点。

根据《办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见(法〔2002〕139号)》第五条的规定,走私语境下的“故意”是指:明知自己的行为违反国家法律法规、逃避海关监管、偷逃应缴税额,却希望或者放任危害结果发生。更进一步,“明知”是指行为人知道或者应当知道所从事的行为是走私行为,其中“应当知道”可结合行为人的职业背景、交易习惯等综合判断。

常见可以用来推定“明知”的情形包括:一是异常行为证据,例如使用双层夹藏、特制暗格等特制设备或隐蔽方式运输;故意绕行海关监管现场以避开海关检查等。二是异常交易证据,例如提供虚假的合同、发票、证明等商业单证委托他人办理通关手续;以明显过低的应缴税额委托他人代理进出口业务等。三是异常身份证据,例如行为人曾因同一种走私行为受过刑事处罚或者行政处罚等。需指出的是,用于推定明知情形的证据还应当满足刑事诉讼中间接证据的一般标准,即查证属实、相互印证、形成完整证据链、排除合理怀疑、以及符合逻辑经验[10]。并且,就该等“推定”情形,如果行为人能够提供证据证明其确属被蒙骗或因合理信赖第三方(如报关行、税务顾问)专业意见而导致错误申报的,则可推翻“明知”的推定。

具体到进口实施反倾销措施货物的语境下,即使进口商对于申报进口价格及原产地的填报信息存在“错误”,但如果其能够证明不具有“逃避海关监管、偷逃应纳税款”的主观故意,则有助于降低被认定为走私行为的风险。例如,一方面,可以从主观方面举证证明,该等“错误”系因原厂商未履行价格承诺或适用税率所致,进口商对此毫不知情且不具备认知可能性;或系因第三方错误归类建议、海关错误适用税号等所致,进口商信赖第三方专业意见而缺乏违法故意;或系因外国出口商或货运代理造成的原产地证书、发票等单证错误,进口商系被蒙骗等。另一方面,可以从客观方面举证证明,申报内容虽有误,但报关单与原厂商发票、合同内容基本一致,付款记录与申报金额吻合,货物运输、仓储无隐蔽操作,未实施任何伪造单证、拆分价格等典型走私行为,至多仅为“申报不实”的行政违法行为。

3. 单位犯罪

对于走私普通货物、物品罪而言,另一个常见争议焦点在于是单位犯罪还是企业员工的个人犯罪。从涉嫌走私普通货物、物品罪的量刑来看,就个人相同量刑期限而言,个人犯罪与单位犯罪对应的偷逃税额不同。

根据《刑法》、《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》以及《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》等规定,基于单位管理层决定的单位意志,以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的,是单位犯罪。具体到进口实施反倾销措施货物的语境下,即使存在走私行为,如果可以证明单位员工在未向单位相关负责人员汇报、未经单位高层集体决议、单位负责人并不知情的情况下,或者超出其职权范围,擅自决定以单位名义实施走私行为,不能代表和反映单位意志,则有助于证明走私行为为员工个人行为、并非单位犯罪。但需注意的是,单位仍存在因疏于监管而需承担行政责任的风险。

合规建议

由于涉及反倾销税的进口业务与货物原产地、商品编码(归类)、价格承诺协议等海关专业技术事项相关,实践中难免因国内进口商、外国出口商及第三方(如货运代理、报关行)的疏忽,造成进口商向海关申报不实,引起海关稽查。

此外,随着行业竞争加剧,实践中某些行业甚至存在以“节税”为目的的灰色操作。有些操作甚至于外国出口商也参与其中。对于这些看似已成为行业“惯例”的操作,企业往往抱着“法不责众”的侥幸心理,却不知可能面临走私普通货物、物品罪的刑事风险。

因此,企业在进口涉及反倾销税的货物时应格外注意其向海关如实申报的合规义务。如有相关方提出修改原产地、商品编码、出口商名称等方式来“税务筹划”的“建议”,则需格外谨慎,以避免行政违规或刑事风险。

鉴于海关执法内容的复杂性和调查手段的严苛性,如发生海关执法,企业应当快速启动响应机制,在专业律师的协助下甄别属于海关行政执法还是刑事侦查。实践中,海关在行政执法时若发现走私犯罪的线索,可能直接转向刑事调查。因此,企业有必要选择专业的海关刑事法律服务,避免因轻信非专业中介机构作出的违规承诺而耽误案件代理的最佳时机,或因此错失从案件的事实与法律角度提出有效辩护意见的机会;此外,企业若轻信该等非正规的“关系运作”承诺,甚至可能涉嫌妨害司法罪或加重自身刑事责任。依据我们代理走私刑事案件的经验,如果嫌疑人(单位)在侦查、审查起诉阶段能够提出合理有据的辩护意见,视具体案情,仍有机会影响案件的定性与走向。

- 详见《对外贸易法》第36条、第40条;《反倾销条例》第2条、第28条、第31条、第37条、第38条。 ↑

- 详见《关于对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品反倾销调查最终裁定的公告》(商务部公告2019年第6号)。 ↑

- 详见《公布对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉所适用反倾销措施的期终复审裁定》(商务部公告2025年第8号)。 ↑

- 详见《关于对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷反倾销最终裁定的公告》(商务部公告2019年第31号)。 ↑

- 详见《公布对原产于日本的进口间苯二酚所适用反倾销措施的期终复审裁定》(商务部公告2025年第15号)。 ↑

- 详见《海关法》第24条、《反倾销条例》第40条。 ↑

- 《海关行政处罚实施条例》第15条。 ↑

- 《海关行政处罚实施条例》第9条。 ↑

- 《刑法》第153条;《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2014〕10号)第16、24条。 ↑

- 详见《刑事诉讼法》第140条。 ↑