概要

2023年9月26日,美国联邦贸易委员会(the Federal Trade Commission,“FTC”)以及17名州检察长联合对Amazon.com, Inc.(“亚马逊”)提起了反垄断诉讼,指控亚马逊作为一家在线零售和科技公司,利用相互关联的反竞争和不公平策略非法维持其垄断力量。

根据FTC官网发布的公开版起诉书(“起诉书”)[1],亚马逊被指控在在线超市市场(the Online superstore market)和在线市场服务市场(the market for online marketplace services)从事以下垄断行为:(1)包括最惠国待遇条款在内的反折扣(anti-discounting)措施,(2)强迫第三方商家使用亚马逊物流服务(Fulfilment by Amazon, FBA)以获得向亚马逊Prime会员销售商品的资格,以及(3)使用定价算法不合理地提高亚马逊上的产品价格。起诉书中指出,上述三项垄断行为涉嫌违反《联邦贸易委员会法》第五条、《谢尔曼法》第二条以及各州的相关法律规定,并提出了一系列救济措施,包括要求亚马逊停止违法行为以及具有类似效果的任何行为,并要求法院判决其他必要的救济措施(包括但不限于结构性救济)以恢复市场的公平竞争等。

FTC主席莉娜·汗指出,数千万美国家庭在亚马逊平台上购物,数十万商家通过亚马逊提供商品和服务,而亚马逊通过上述惩罚性和强制性策略非法维持其垄断地位,提高价格,降低对用户和商家的服务水平。

亚马逊于2023年12月8日提交了申请驳回起诉的动议(motion to dismiss),认为FTC未能证明其相关行为对消费者带来了实际的损害,相反,亚马逊认为其及时根据竞争对手的折扣调整自己的折扣,从而为消费者提供具有竞争力的价格(而不是过高的价格),并且还确保为Prime用户提供一流的配送服务,这些行为均能够造福消费者,具有促进竞争的效果。

亚马逊近年来面临的重大反垄断调查和诉讼一览

- 最惠国待遇条款相关:在美国,哥伦比亚特区[2]和加利福尼亚州[3]分别于2021年和2022年就最惠国待遇条款问题对亚马逊提起了反垄断诉讼,指控亚马逊限制其平台上的商家不得在其他平台以更低的价格或更优惠的条件销售商品。上述两起案件目前均在进行中[4]。早在2013年,英国和德国的竞争执法机构就对亚马逊的最惠国待遇条款问题展开了调查。调查期间,亚马逊主动在欧洲放弃了最惠国待遇条款,但在美国等地仍继续维持该限制性条款。根据美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案起诉书,2019年,迫于美国国会和美国政府监管机构的审查压力,亚马逊删除了最惠国待遇条款,但随后又推出了类似的公平定价政策,如第三方商家在亚马逊平台上的销售价格显著高于其在其他在线零售平台上的销售价格,将被视为违反该公平定价政策,亚马逊将能够对该第三方商家实施惩罚措施。

- 自我优待相关:亚马逊在Prime会员业务实践中所采取的自我优待行为也引起了多个司法辖区的广泛关注。欧盟委员会于2020年对亚马逊在确定放入其“黄金购物车”(Buy Box)的商品以及确定平台商家及其商品是否符合Prime会员资格时是否存在自我优待开展了调查,并在2022年初步认定亚马逊存在上述自我优待行为[5]。为解决欧盟委员会提出的上述竞争问题,亚马逊提出了一系列承诺,包括将根据非歧视性条件和标准确定“黄金购物车”中的商品以及第三方商家及其商品是否具有Prime会员资格等,欧盟委员会最终于2022年12月接受了亚马逊提出的承诺。除此之外,意大利竞争执法机关也曾经于2021年对亚马逊自我优待其自营物流服务的行为处以11.3亿欧元罚款[6];2022年7月,英国竞争执法机构也对亚马逊选择“黄金购物车”商品和确定商家及其商品是否具有Prime会员资格的标准展开了调查[7];此外,亚马逊还在英国面对两起针对其“黄金购物车”自我优待行为的集体诉讼[8]。

本次诉讼所涉及的亚马逊业务[9]

根据起诉书,亚马逊与本次诉讼相关的业务包括:(1)直接零售业务(First-Party Retail)和第三方在线市场业务(Third-Party Marketplace);(2)面向公众的在线超市(Online Superstore);(3)Prime会员订阅项目(Prime Subscription Program);以及(4)物流服务(FBA)。基于公开信息,我们在下图简要列出亚马逊的业务,供参考。

- 直接零售业务和第三方在线市场服务

亚马逊的直接零售业务既包括亚马逊销售自有品牌商品,也包括亚马逊转售其从供应商处批发的商品。亚马逊的“第三方在线市场”则为第三方商家提供直接向消费者销售产品的平台,而亚马逊向第三方商家收取销售费用、佣金、物流和配送服务费用以及广告服务费等费用。

- 在线超市

消费者通过网页或亚马逊应用程序访问亚马逊“在线超市”,消费者可以同时看到亚马逊直接零售的商品和第三方商家在亚马逊在线市场上销售的商品。

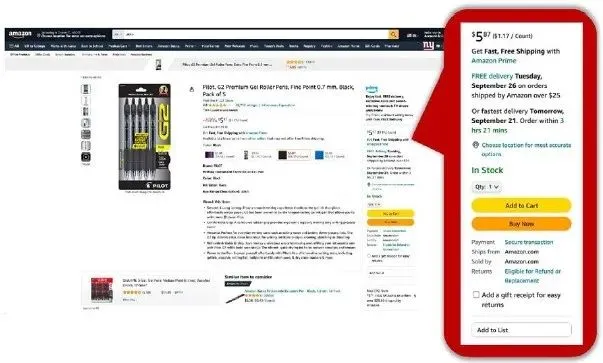

“黄金购物车”

消费者可以在亚马逊在线超市上搜索其想要购买的商品,亚马逊会相应为消费者生成“搜索结果界面”,消费者可以进一步选择其中的某个商品查看详细信息。进入到“详细信息页面”后,通常可以看到“黄金购物车”,其中会展示该商品的某一个报价信息(同一商品可能会有多个商家销售,亚马逊会通过其算法选择一个商家的商品作为“推荐商品”(Featured Offer)在“黄金购物车”中展示报价信息),消费者可以通过“黄金购物车”将该商品加入购物车或选择直接购买。亚马逊平台上销售的产品中98%是通过“黄金购物车”中的加入购物车或直接购买功能完成的,因此赢得“黄金购物车”的位置对于商家而言非常重要。本案的起诉书中引用了如下图示,红框内即为亚马逊的“黄金购物车”。

- 亚马逊物流服务(Fulfillment by Amazon)

亚马逊提供物流服务,即Fulfillment by Amazon,通常简称为FBA。“物流(Fulfillment)”包括将消费者订购商品准备好以交付物流之前所进行的一系列流程,包括仓储、分拣、包装、配送准备。根据起诉书,第三方商家为了提高自身的销售需要让自己的商品能够触及Prime会员群体,而亚马逊通常要求如果第三方商家希望向亚马逊的Prime会员销售商品,就需要使用亚马逊物流服务。这导致第三方商家几乎没有选择,不得不使用亚马逊物流服务。

- 亚马逊Prime会员

亚马逊Prime会员是一种付费订阅服务,对于亚马逊平台上销售的标有Prime会员标签的商品,亚马逊为Prime会员提供免费的快速配送服务。此外,Prime会员还可以在会员日享受独家的线上购物折扣和促销活动。亚马逊的Prime会员订阅服务还包括多个与在线购物无关的商品和服务,比如Prime会员视频、音乐、游戏等。本案起诉书对一些具体数据进行了保密处理,但是根据此前美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案起诉书,以及欧盟委员会调查亚马逊不当使用商家数据和自我优待行为案的承诺决定,亚马逊Prime会员的数量持续增长,且Prime会员在亚马逊上的活跃度远高于非会员的用户,因此,能否接触到Prime会员群体对亚马逊平台上的商家成功与否非常重要。

相关市场界定与市场力量分析

1. FTC主张的相关市场界定

FTC及各州认为亚马逊的垄断行为涉及两个市场:(1)美国在线超市市场(即亚马逊为消费者提供服务的市场);以及(2)全球在线市场服务市场(即亚马逊向商家提供服务的市场)。

- 美国在线超市市场

根据起诉书,在线超市通过线上渠道为消费者提供兼具“广度”和“深度”的商品选择。所谓“广度”,是指在线超市所提供的商品类别非常全面;而“深度”,是指针对任一特定类别的商品,在线超市也为消费者提供了充分的选择,例如不同品牌、价格、质量、尺寸和颜色等。FTC认为,在线超市在上述“广度”和“深度”上、营业时间、购物便捷性等多方面显著区别于传统的实体零售店和仅销售有限商品的线上零售商,应当被界定为一个单独的产品市场。值得注意的是,FTC所界定的在线超市市场不包括在线购买的易腐烂或变质的商品,即新鲜果蔬、生肉、冷冻食品等无法在室温下安全储存的食物。FTC认为,即便消费者也会在线采购这些易腐烂或变质的商品,消费者采购这类商品的行为不同于其他零售商品。例如,当消费者在线采购易腐烂或变质的商品时,他们需要选定一个专门的配送时间且在商品送货上门时能够及时接收并存储这些易腐烂或变质的商品,而在线采购其他零售商品时消费者并不需要选定专门的配送时间。从供给角度而言,FTC认为在线销售易腐烂或变质商品的市场竞争通常发生在区域性或本土化的供应商之间,而在线超市市场的竞争则是全国性的。

亚马逊认为FTC的这种观点严重歪曲了零售业的竞争格局。亚马逊指出,消费者如今仍然有80%以上的商品是在实体店购买,且对于消费者而言,可以在实体店、在线商店和线上下单后线下取货的商店等各种不同的零售商处购买相同的产品,这些零售商之间均存在非常激烈的竞争,消费者有很多选择,且无论通过哪种渠道购买都能享受优惠的价格。商家也拥有很多渠道能够销售其商品[10]。亚马逊在申请驳回起诉的动议中进一步说明,其需要面对来自成千上万的竞争对手的竞争,这些竞争者既包括不计其数的小型零售商,也包括大型线上和线下实体零售店,包括沃尔玛(Walmart)、塔吉特(Target)、百思买(Best Buy)、家得宝(Home Depot)、克罗格(Kroger)、开市客(Costco)、史泰博(Staples)、沃尔格林(Walgreens)、耐克(Nike)、苹果(Apple)等。亚马逊认为FTC将相关市场限定为在线超市市场,排除了超级市场以外的所有其他零售商的线上商店以及所有零售商的线下实体店(即使是超级市场的实体店)是不合理的,原因是在线超市市场并不能同时涵盖本案涉及的产品以及所有具有替代性的产品。

就相关地域市场而言,FTC认为应当界定为美国市场。消费者在线上购物且收货地为美国时,通常会从美国的网站或面向美国的网店购买,不仅出于语言原因,不同国别网站的价格、运输条款、搜索结果和广告等均存在差别。

- 全球在线市场服务市场

亚马逊为第三方商家提供的在线市场服务使第三方商家能够接触到大量的美国在线消费者群体。FTC在起诉书中主要比较了在线市场服务与零售服务、软件即服务(Software-as-a-service, SaaS),并认为在线市场服务与后两者之间不存在替代关系,应构成一个单独的产品市场。

- 在线市场服务与零售服务:对于第三方商家而言,其作为供应商向零售商(如,亚马逊)销售商品时,第三方商家通常向零售商按照批发价格销售商品,交易后商品所有权转移给零售商,零售商此后再将商品销售给消费者(此时第三方商家一般不会参与向消费者销售的定价);然而,在在线市场服务这一场景下,虽然第三方商家的商品仍然通过零售商平台(如,亚马逊)销售,但第三方商家仍然保留商品的所有权,拥有自主定价的权利,零售商平台(即在线市场服务提供商)通常仅向第三方商家收取佣金。此外,当平台作为在线市场服务提供商时,平台会向第三方商家提供消费者层面的销售和购买数据,但当平台自身作为零售商时,平台不会把这些数据提供给第三方商家。

- 在线市场服务与软件即服务(SaaS):FTC认为,SaaS提供商(例如Shopify和BigCommerce)向第三方商家销售软件,使商家能够创建、维护自己直接面向消费者销售的网店,但是SaaS提供商无法向商家提供接触大规模美国消费者群体的机会。商家使用SaaS服务建立自己网店之后还需要在营销和推广方面进行投资,以吸引美国消费者光顾其网店。此外,SaaS提供商允许第三方商家访问所有消费者分析数据,也允许商家直接向购物者提供促销和新品发布的信息。

就相关地域市场而言,FTC认为应当界定为全球市场,因为全球范围内的商家均可购买在线市场服务以获得接触美国消费者的渠道。在线市场服务提供商在世界任何地点均能够提供在线市场服务。

案例对比

FTC在本案中将亚马逊面向消费者提供的零售服务和面向第三方商家提供的在线市场服务分别界定为两个独立的相关商品市场,这一市场界定思路与欧盟委员会调查亚马逊不当使用商家数据和自我优待行为时采用的方式一致。欧盟委员会认为,电商平台服务于至少两个独立的客户群体,促成平台上商品的在线交易,是消费者和商家之间的中介。基于此,电商平台是双边市场,消费者和商家的需求截然不同,市场两边分别构成不同的商品市场。

相较之下,在美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案中,哥伦比亚特区在起诉书中主张将相关商品市场界定为“在线零售市场”,并没有按照向消费者提供的服务和向商家提供的服务对市场进行分开界定。哥伦比亚特区认为,在线零售市场区别于线下实体零售市场,构成单独的相关市场,并且指出这种市场界定方式与美国众议院司法委员会反垄断、商业和行政法小组委员会对科技行业的反竞争行为的调查结果一致。哥伦比亚特区起诉书中的市场界定分析主要从消费者和商家角度分析了在线零售与线下零售不具有替代性的原因,但是并未详细论证界定整体的“在线零售市场”而无需按照市场不同边界定不同市场的原因。

2. 亚马逊的市场支配地位

FTC认为,亚马逊在美国在线超市市场和全球在线市场服务市场均具有市场支配地位。

就美国在线超市市场而言,FTC指出亚马逊保持着占据主导地位的市场份额——根据亚马逊和行业分析师的文件和数据,亚马逊在在线超市市场的份额远远超过60%(以GMV为统计口径),而且还在不断上升。此外,FTC认为考虑到在线超市业务的规模经济和网络效应、声誉壁垒和消费者转换成本,在线超市市场具有显著的市场进入壁垒,这也进一步巩固了亚马逊的市场支配地位。

FTC起诉书中证明亚马逊在在线市场服务市场具有支配地位的思路与在线超市相同。首先,FTC指出以GMV为统计口径,亚马逊自2018年起即拥有超过66%的市场份额,截至2022年增长至超过71%;其次,在线市场服务市场具有显著的市场进入壁垒(例如规模经济、转换成本和网络效应),巩固了亚马逊的支配地位。

此外,FTC认为在线超市和在线市场服务市场之间存在反馈循环(feedback loops),增强了这两个市场的规模效应和网络效应,进一步提高了市场进入壁垒,加强了亚马逊的支配地位。具体而言,为了吸引用户,在线超市需要在商品供应方面具有深度和广度,而同时经营在线市场则可以通过第三方商家销售的产品来增加在线超市商品的深度和广度。类似地,商家更倾向于入驻已经有较大用户群的在线市场,以实现销售增长。这些持续性的循环进一步提高了两个相关市场的进入壁垒,巩固了亚马逊的支配地位。在市场进入壁垒这一点上,FTC进一步指出了亚马逊所设计的Prime会员订阅政策(all or nothing)进一步提高了在线超市和在线市场服务市场的进入壁垒。尽管Prime会员服务涉及视频、音乐、游戏、药品、购物等各种不相关的领域,但亚马逊限制用户不能单独购买某个特定领域的Prime会员服务,而是必须整体购买。这就导致很多用户即便只是想要订阅视频会员服务或者其他非购物相关的会员服务仍然需要购买整体的Prime会员,而一旦这些用户订阅了Prime会员,他们在购物方面也会倾向于使用亚马逊平台,这就限制了竞争对手和潜在市场进入者吸引用户的能力。

最后,FTC称,亚马逊能够在从事(1)降低消费者搜索结果的质量、增加不相关和更昂贵商品的广告;(2)通过使用具有偏向性的“小组件”(widget)(例如“专家推荐”组件等)引导消费者购买亚马逊的自有品牌商品,而非竞争性商品;(3)提高向第三方商家收取的在线市场服务佣金和配送服务费等行为的情况下保持盈利这一事实能够直接证明亚马逊具有垄断力量。

案例对比

在美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案和欧盟委员会调查亚马逊不当使用商家数据和自我优待行为案中,哥伦比亚特区和欧盟委员会同样通过亚马逊长期占据主导地位的市场份额和相关市场中较高的市场进入壁垒来证明/认定亚马逊具有市场支配地位。具体而言:

- 在“美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案”中,哥伦比亚特区指出,亚马逊长久以来占据主导地位的市场份额,在美国在线零售市场占有50%至70%的市场份额,并在近年来取得大幅增长。此外,网络效应、大量的消费者及商家数据、亚马逊的物流服务(亚马逊是美国第四大物流公司,其在物流服务市场上拥有的市场力量巩固了其在在线零售市场的市场地位)等显著的市场进入壁垒使得新进入者很难在范围和规模上与亚马逊竞争。哥伦比亚特区还指出,亚马逊通过施加平台最惠国待遇条款,为第三方商家在所有在线零售平台的价格设定了价格下限,从而决定了整个市场的定价,对商品价格具有较强控制力,同时也削弱了新的在线零售平台获取市场份额的能力,进一步加强和巩固了其市场支配地位。

- 在“欧盟委员会调查亚马逊不当使用商家数据和自我优待行为案”中,欧盟委员会首先表示,亚马逊的市场份额在持续增长,至少在2016年即达到了50%以上,2019年达到了60-70%以上。其次,欧盟委员会指出,相关市场的市场进入壁垒高,且亚马逊拥有很高的市场认可度,这导致市场很难出现其他的新进入者。欧盟委员会还考虑了消费者侧和第三方商家侧的竞争约束,具体而言,欧盟委员会认为消费者可能因为缺乏替代平台而不能对亚马逊施加充分竞争约束;就第三方商家而言,市场中大量第三方商家的规模均较小,亚马逊很大程度上能够不受制于第三方商家而独立运营,因此,第三方商家也无法对亚马逊施加显著的买方力量。

滥用行为及竞争损害

1. 滥用行为

起诉书指控亚马逊通过一系列的限制竞争的行为非法维持其垄断地位。这一系列的行为单独或共同,遏制了其他竞争对手的市场扩张,并维持了亚马逊的垄断地位。具体而言,起诉书主要指控了亚马逊的两类行为。

- 包括最惠国待遇条款在内的反折扣(anti-discounting)措施

起诉书指出,亚马逊实施了多种类型的反折扣措施,包括通过其强大的信息网络进行监测以对违反该等反折扣措施的第三方商家进行惩罚,以及通过算法追踪竞争对手的价格对其自营商品进行定价从而降低竞争对手降价的激励。

- 在线市场服务市场:最初,亚马逊要求其在线零售平台中的第三方商家与其签署一份《商业解决方案协议》(Business Solutions Agreement),该协议禁止第三方商家在其他在线零售平台(包括第三方商家自营网站)上以比第三方商家在亚马逊平台中更低的价格或更优惠的条件销售商品,即维持“价格平价”(Price Parity)也即价格最惠国待遇条款。2018 年 12 月,美国参议员理查德·布卢门撒尔向FTC和美国司法部发出公开信,表示“深切关注亚马逊与第三方商家合同中的平价条款可能会抑制市场竞争并人为抬高消费品价格”。 三个月后,亚马逊悄悄停止了实施该价格平价条款,但采用了其他方式实现相同的效果。

- 起诉书对“其他方式”进行了保密处理,但指出亚马逊仍继续通过合同或算法的方式要求第三方商家不得在其他非亚马逊平台上以更低的价格销售商品,并告知第三方商家亚马逊将会对违反上述要求的第三方商家进行惩罚。这些惩罚措施包括但不限于降低商品的搜索排名、限制该等商家入选“黄金购物车”的资格。此外,对于参与“亚马逊品牌标准”项目的品牌商家,该等惩罚措施还可能包括禁止其品牌的任何商品在亚马逊平台上销售。

- 在线超市市场:对于亚马逊的自营零售商品,亚马逊通过一种特别的算法监控竞争者的价格并相应对自营零售商品实施定价,使得竞争者无法通过降价获取更多利润或赢得更多的市场份额,从而遏制了价格竞争。

FTC认为亚马逊通过上述反折扣措施抑制了在线超市市场以及在线市场服务市场的竞争,人为地提高了价格,最终导致消费者和第三方商家支付了更高的价格,而亚马逊则从中获益。

案例对比

在美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案中,价格平价条款同样是哥伦比亚特区重点关注的一种反垄断行为。哥伦比亚特区在起诉书中除指控已经被删除的价格平价条款之外,还进一步提出了其他两类限制竞争的条款:(1)公平定价政策(Fair Pricing Policy),如第三方商家在亚马逊平台上的销售价格显著高于其在其他在线零售平台上的销售价格,将被视为违反该公平定价政策,亚马逊将能够对该第三方商家实施惩罚措施;(2)《最低利润协议》(minimum margin agreements),该协议由亚马逊与其商品供应商之间签署,约定如果亚马逊未能实现其零售商品的特定利润率,供应商需要弥补差额。如果亚马逊发现某一商品在其他在线零售平台上以更低的价格销售,亚马逊将降低其产品销售价格以对标其他平台更低的价格,而因此造成的任何利润损失都将由供应商承担。该协议促使供应商在其他在线零售平台上维持较高的价格(或者不向其他在线零售平台供应产品),以避免向亚马逊填补巨额的差价。

值得注意的是,哥伦比亚特区高级法院在该案中驳回了起诉,其认为亚马逊的平台最惠国待遇条款虽然限制了第三方商家在亚马逊上以明显高于其他在线零售平台的价格销售商品,但该平台最惠国待遇条款没有“明确提及价格下限”。“公平定价政策”本身只是限制第三方商家在亚马逊平台设置“明显”的高价,但商家在此限制之下的定价行为也可能是市场自由竞争的结果。同时,法院认为,哥伦比亚特区没有提供证据支持其指控的平台最惠国待遇条款导致了更高的价格这一观点。

- 强迫第三方商家使用亚马逊物流服务以获得向亚马逊Prime会员销售商品的资格

亚马逊Prime会员是亚马逊消费者可以付费获得的一项年度会员服务,该计划为消费者提供一系列附加服务,包括Prime会员产品的两日内免费送货服务。亚马逊Prime会员计划对消费者而言最具吸引力之处在于其为亚马逊平台上具有Prime标签的商品提供免费的快速配送服务(两日配送、当日配送或发布日配送)。

考虑到亚马逊Prime会员的数量庞大,且Prime会员在亚马逊上的活跃度远高于非会员的用户,因此,能否接触到Prime会员群体对亚马逊平台上的商家成功与否非常重要。起诉书指出,鉴于第三方商家需要让自己的商品能够触及Prime会员群体,亚马逊通常要求如果第三方商家希望向亚马逊的Prime会员销售商品,就需要使用亚马逊物流服务。由于放弃Prime会员群体将为第三方商家造成巨大的损失,因此,第三方商家不得不使用亚马逊物流服务。这一限制性条件剥夺了第三方商家为不同平台的销售使用同一配送服务商的选择权,提高了第三方商家在多个平台进行销售的成本,包括使用多个配送服务商所增加的成本;其次,限制了其他独立的配送服务供应商参与竞争亚马逊平台上的订单从而通过规模效应建立高效的配送网络的能力。

案例对比

在欧盟委员会调查亚马逊不当使用商家数据和自我优待行为案中,欧盟委员会同样发现亚马逊在确定商家是否符合Prime资格以及其商品是否能显示Prime标签时设置了不平等的条件,优待亚马逊自营零售和使用亚马逊物流服务的商家,歧视自行配送的商家。亚马逊自营零售和使用亚马逊物流服务的商家默认符合Prime的要求,而自行配送的商家只有符合商家自配送Prime计划(Seller Fulfilled Prime)的条件才能符合Prime资格。欧盟委员会担心,亚马逊在Prime会员服务方面的行为使自行配送的商家无法接触到庞大的Prime会员群体,从而导致自行配送的商家的商品在Prime会员群体中处于竞争劣势地位,扭曲了亚马逊平台上零售市场的竞争。

- 使用Nessie项目定价算法提高亚马逊上的产品价格

起诉书提到亚马逊开发了名为“Nessie项目”的秘密算法,用于识别和判断哪些产品在亚马逊涨价后其他在线零售平台很可能也会效仿涨价(即,其他在线零售平台的定价算法在设置这些产品的定价时很可能会参考亚马逊的价格)。对于这些产品,亚马逊会进行涨价,并在其他在线零售平台效仿涨价时,将价格保持在当前较高的水平。 该算法为亚马逊创造了超过 10 亿美元的超额利润。 为了最大限度地避免消费者察觉,亚马逊限制了根据该算法涨价的产品数量并定期轮换涨价产品。亚马逊在2019年停止了“Nessie项目”,但FTC认为亚马逊仍可以随时重新启用该算法。

2. 竞争损害

起诉书首先指出,亚马逊的垄断行为破坏了市场竞争,限制了相关市场中所有主要的竞争方式,包括通过提供低价、更多的产品选择、以及更好的质量和创新的方式参与竞争。亚马逊的垄断行为还进一步损害了相关市场的消费者和第三方商家的利益,从而导致消费者和第三方商家无法享受到公开、公平竞争所带来的益处。

- 限制竞争以及竞争者市场进入:亚马逊的反折扣措施导致其竞争者无法通过更低的价格吸引消费者,从而无法通过网络效应和和规模经济与亚马逊展开竞争。与此同时,通过强迫第三方商家使用亚马逊物流服务以获得向亚马逊Prime会员销售商品的资格,亚马逊限制了第三方商家对配送服务商的选择权,阻碍了其他独立的配送服务商的发展,也提高了第三方商家在其他竞争性平台的销售成本,从而限制了竞争者通过提供更好的商业条款来吸引商家入驻以及通过提供更多的产品选择来吸引消费者的能力。

- 损害商家以及消费者的利益:亚马逊的垄断行为人为地增加了第三方商家的销售成本从而抬高了产品价格,限制了商家多渠道销售的能力和动机,使得消费者无法获得最优惠的价格。如果没有亚马逊的限制,第三方商家可以更容易地通过多个渠道或平台以更低的价格向消费者销售。亚马逊的竞争对手同时可以通过吸引更多的第三方商家入驻其平台来进行扩张,并为消费者提供更多选择。因此,亚马逊的行为提高了第三方商家的销售成本,并可能导致消费者的购买价格上涨。

亚马逊初步回应

针对起诉书中指控的垄断行为,亚马逊表示(1)亚马逊通过反折扣政策以及追踪其他平台的价格,实际上为消费者提供了更低的价格,而非像FTC所指控的那样抬高了商品价格;(2)亚马逊的“黄金购物车”为消费者查看产品信息和做出购买决定提供了便利的环境,而其自营物流服务也为平台上的商家提供了优秀的物流服务支持,有助于商家专注于销售其产品;以及(3)亚马逊多年来一直致力于进行促进竞争、消费者和第三方商家利益的创新。关于Nessie项目,亚马逊指出该算法仅被用以避免其定价机制造成价格过低、不可持续的情形,并且几年前已经停止。

亚马逊在申请驳回起诉的动议中进一步表示,FTC并不能证明其从事了反竞争行为,也不能证明其行为存在反竞争效果:(1)亚马逊将其折扣调整到与竞争者一致的水平,实际上是在打折,并不是FTC所谓的“反折扣策略”。此外,FTC在指控中也没有证明该行为损害了消费者利益,相反,高于成本的折扣是具有促进竞争效果的;(2)亚马逊在“黄金购物车”中显示具有竞争力的报价,而FTC仅凭借少数商家调高了在其他平台的价格(而不是降低其在亚马逊的价格)就认为亚马逊的相关行为抬高了整个市场的价格,不足以证明其行为具有反竞争效果;(3)亚马逊只在能够满足客户对于快速、免费和可靠配送预期的商品上显示Prime标签,因此无论是否具有强迫商家使用亚马逊自营物流服务的效果,这种行为都能够促进竞争。FTC并没有提供证据证明亚马逊的此种行为会提高商家多平台入驻的成本,从而损害其他在线市场和第三方物流供应商的利益。

在前述美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案以及欧盟委员会调查亚马逊不当使用商家数据和自我优待行为案中,竞争执法机构均提出了与本案类似的竞争损害理论。例如,哥伦比亚特区认为,亚马逊的平台最惠国待遇条款导致商家无法在其他在线零售平台提供更低的价格,而商家需要将亚马逊收取的高额费用纳入商品零售价格,因此消费者需要为在线零售的商品支付更高的价格。而欧盟委员会认为亚马逊在授予Prime会员资格时歧视自行配送的商家导致后者的商品在Prime会员用户群体中处于竞争劣势地位,扭曲了亚马逊平台上零售市场的竞争。

结语

近年来,包括美国和欧盟在内多个司法辖区的竞争执法机构均在密切关注和调查科技巨头的潜在垄断行为。例如,美国FTC曾于2020年起诉Facebook[11]、美国司法部曾于2020年和2023年起诉谷歌[12]。考虑到数字经济领域反垄断案件的复杂性,这些案件大多尚在进行中。目前,本案尚处于起诉阶段。由于本案涉及亚马逊的多项业务,起诉书中涉及对亚马逊多项商业行为的指控,我们预计本案也将是一场“持久战”。我们将对本案持续关注。

合规提示

最惠国待遇条款和自我优待行为在数字经济领域较为常见,也逐渐成为各个司法辖区竞争执法机构的关注重点,谷歌、亚马逊、Booking等科技巨头均曾因此而被竞争执法机构调查或处罚。尽管《反垄断法》尚未对数字经济领域的最惠国待遇条款和自我优待行为作出明文规定,但可能具有市场支配地位的平台企业(无论是就平台整体而言或者针对特定一边的业务而言)仍然需要时刻警惕相关的反垄断风险,充分评估相关行为是否可能损害其他竞争性平台以及平台不同边的用户(例如商家和消费者)的利益,从而被认定为违反《反垄断法》。

- Amazon, Inc.: Complaint for Relief (ftc.gov) ↑

- 美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案(District of Columbia v Amazon.Com, Inc., No. 22-CV-657)。 ↑

- 美国加利福尼亚州诉亚马逊最惠国待遇条款案(The People of the State of California v. Amazon.Com, Inc., Case No. CGC-22-601826)。 ↑

- 就美国哥伦比亚特区诉亚马逊最惠国待遇条款案,美国哥伦比亚特区于2021年5月25日向哥伦比亚特区高级法院提起反垄断诉讼。2022年3月18日,法院在听证会上口头驳回了哥伦比亚特区的起诉。2022年4月14日,哥伦比亚特区提交了复议动议。2022年8月1日,法院在书面决定中再次驳回起诉。2022年8月25日,哥伦比亚特区向哥伦比亚特区上诉法院提交上诉申请,并于2023年1月23日向哥伦比亚特区上诉法院提交上诉文件。目前,案件正在进行中。

就美国加利福尼亚州诉亚马逊最惠国待遇条款案,美国加利福尼亚州于2022年9月14日向加利福尼亚州旧金山郡高等法院提起反垄断诉讼。2023年3月15日,法院就亚马逊提出的抗辩召开听证会,并于2023年3月30日发布决定,驳回亚马逊的抗辩。目前,案件正在进行中。 ↑

- 欧盟委员会调查亚马逊不当使用商家数据和自我优待行为案(CASE AT.40462 – Amazon Marketplace和AT.40703 – Amazon Buy Box) ↑

- 参见:https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/12/A528-chiusura。 ↑

- 参见:https://www.gov.uk/cma-cases/investigation-into-amazons-marketplace。 ↑

- 参见:https://globalcompetitionreview.com/article/second-amazon-buy-box-class-action-filed-cat。 ↑

- 为完整性起见,起诉书中还列举了亚马逊的广告服务。但由于起诉书指控的两大行为主要与亚马逊的直接零售业务和在线市场业务、在线超市、Prime会员及FBA相关,因此本文暂不讨论广告服务。 ↑

- 参见:https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-ftc-antitrust-lawsuit-full-response。 ↑

- FTC于2020年12月9日和48个州及地区总检察长对Facebook提起反垄断诉讼,指控Facebook通过长达数年的反竞争行为维持其在个人社交网络市场的垄断地位。2021年6月28日,美国哥伦比亚特区地方法院以证据不充分为由裁定驳回诉讼,但允许FTC补充材料后再次提交诉状。2021年8月19日,FTC向法院提交修改后的诉状。2022年1月11日,Facebook要求撤销FTC对其反垄断诉讼的动议被法院驳回,法院裁定指控Facebook实施垄断行为的诉讼可以继续进行,该案目前也还在进行中。 ↑

- 2020年10月20日,DOJ联合52个州及司法辖区的检察长联合起诉谷歌,指控其利用反竞争策略保持或扩大在网络搜索服务领域的垄断地位;2023年9月12日,该案在哥伦比亚特区开始庭审,将持续10周。2023年1月24日,DOJ联合8个州检察长联合起诉谷歌,指控其非法垄断数字广告市场。 ↑