导言

2025年2月4日,不可靠实体清单工作机制发布公告,依据《不可靠实体清单规定》有关规定,决定将美国PVH集团等2个美国实体列入不可靠实体清单,这是中国首次将非军工企业纳入该清单,一时间引起国内外企业广泛关注。

2020年以来,中国陆续公布了《不可靠实体清单规定》(2020.09)《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》(2021.01)以及《反外国制裁法》(2021.06)等法律法规,初步构建起中国反制法律体系。伴随着反制法律的逐步完善,近年来,中国的反制执法也渐趋活跃,相关主管部门更加积极地使用不可靠实体清单、反制清单等法律工具对损害中国主权、安全和发展利益的外国主体实施反制。什么是不可靠实体清单和反制清单?各个清单适用情形有哪些区别?被纳入名单的企业会受到哪些限制?各名单的执法呈现出哪些特点?反制清单与中国出口管制法律体系下的管控名单、关注名单有哪些区别和联系?

本文将全面介绍中国反制及出口管制名单体系,总结并梳理过往执法情况,并为境内外企业在复杂多变的国际环境中合规经营提供建议。

一、 不可靠实体清单

1. 概念及法律依据

不可靠实体清单制度由2020年9月实施的《不可靠实体清单规定》创设,系中国第一个反制性质的名单,其主管机关为不可靠实体清单工作机制(“工作机制”)。工作机制由中央国家机关有关部门参加,其办公室设在商务部。

根据《不可靠实体清单规定》,国家建立不可靠实体清单制度,对外国实体在国际经贸及相关活动中的下列行为采取相应措施:(1)危害中国国家主权、安全、发展利益;(2)违反正常的市场交易原则,中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易,或者对中国企业、其他组织或者个人采取歧视性措施,严重损害中国企业、其他组织或者个人合法权益。

2. 法律后果

对列入不可靠实体清单的外国实体,工作机制根据实际情况,可以决定采取下列一项或者多项措施,并予以公告:(1)限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动;(2)限制或者禁止其在中国境内投资;(3)限制或者禁止其相关人员、交通运输工具等入境;(4)限制或者取消其相关人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格;(5)根据情节轻重给予相应数额的罚款;(6)其他必要的措施。

有关外国实体被限制或者禁止从事与中国有关的进出口活动,中国企业、其他组织或者个人在特殊情况下确需与该外国实体进行交易的,应当向工作机制办公室提出申请,经同意方可以与该外国实体进行相应的交易。

根据商务部官员的解读,该等限制措施不仅仅针对直接的进出口贸易活动,中国企业在经营活动中,应加强尽职调查和合规体系建设,核实交易信息;中国企业从事出口、过境、转运、通运等活动时,明知实际进口商或用户为不可靠实体的,不得开展相关进出口活动。外国实体也不能规避《不可靠实体清单规定》等相关规定,将采购自中国的货物转移至不可靠实体清单中企业。

3. 列名情况

《不可靠实体清单规定》自2020年9月19日公布实施后,直至2023年2月16日才首次启动执法,将洛克希德·马丁公司和雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单。此后不可靠实体清单清单执法渐趋活跃,以2024年为例,中国依据《不可靠实体清单规定》将参与对台湾地区军售的美国通用原子航空系统公司、美国通用动力陆地系统公司、美国波音防务、空间与安全集团等3家美国军工企业列入不可靠实体清单,对美国凯普拉格斯公司(Caplugs)将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中企业,规避《不可靠实体清单规定》等相关规定进行风险提示,对一家非军工企业(美国PVH集团)启动调查程序。

2025年2月4日,工作机制决定将美国PVH集团等两个美国实体列入不可靠实体清单,这是中国首次将非军工企业列入不可靠实体清单。此次列名颇有看点,值得境内外企业重点关注:

- 首次有外国实体非基于参与对台军售原因而被列入清单。根据工作机制公告,上述两家实体违反正常的市场交易原则,中断与中国企业的正常交易,对中国企业采取歧视性措施,严重损害中国企业合法权益。

- 首次启动不可靠清单调查程序。根据《不可靠实体清单规定》,列入清单有两种情况:一种是启动调查程序,根据调查结果,综合考虑各方面因素后将有关外国实体列入不可靠实体清单;另一种是对于外国实体的行为事实清楚的,可以直接将其列入不可靠实体清单。2024年9月24日,工作机制发布公告,决定对美国PVH集团启动不可靠实体清单调查,这是不可靠实体清单制度建立以来首次启动调查程序。

- 未立即公布处理措施。不同于以往历次不可靠实体清单执法实践,此次公告未直接公布具体的处理措施,而是“不可靠实体清单工作机制将依据相关法律法规,对上述实体采取相应措施”。2025年2月6日,在商务部例行新闻发布会上,新闻发言人针对记者提问时表示:“关于不可靠实体清单,美国PVH集团等两个美国实体存在违反正常的市场交易原则,中断与中国企业的正常交易,对中国企业采取歧视性措施等行为,中方依法将上述两家实体列入不可靠实体清单。后续中方将依据相关法律法规,对上述实体采取相应措施。”

4. 名单移除

根据《不可靠实体清单规定》,工作机制根据实际情况,可以决定将有关外国实体移出不可靠实体清单;有关外国实体也可以申请将其移出不可靠实体清单,工作机制根据实际情况决定是否将其移出。目前,尚未有不可靠实体被移除的相关案例。

二、反制清单

1. 概念及法律依据

反制清单由《反外国制裁法》设立,系中国反制法律体系下的重要名单制度,由外交部主管。根据《反外国制裁法》,反制清单主要适用于以下两种情形:(1)外国国家违反国际法和国际关系基本准则,以各种借口或者依据其本国法律对我国进行遏制、打压,对我国公民、组织采取歧视性限制措施,干涉我国内政的;(2)外国国家、组织或者个人实施、协助、支持危害我国主权、安全、发展利益的行为,典型的如对台军售行为。

2. 法律后果

根据《反外国制裁法》,对于反制清单内的个人、组织,外交部可以根据实际情况决定采取下列一种或者几种措施:(1)不予签发签证、不准入境、注销签证或者驱逐出境;(2)查封、扣押、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产;(3)禁止或者限制我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动;(4)其他必要措施。反制清单和反制措施的确定、暂停、变更或者取消,由外交部或者国务院其他有关部门发布命令予以公布。

3. 列名情况

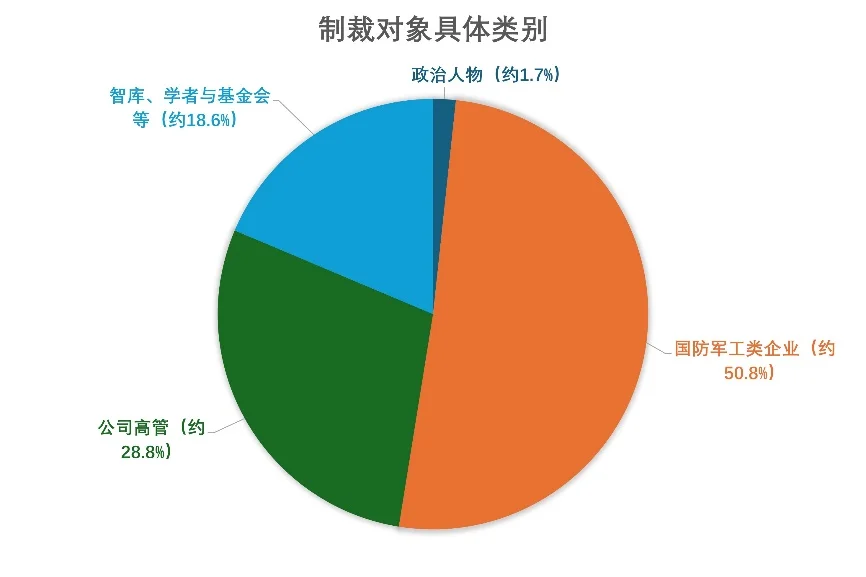

《反外国制裁法》颁布实施后,中国开展反制执法渐趋活跃。以2024年为例,2024年,我国依据《反外国制裁法》共开展了12次反制裁执法,涉及118个被制裁对象,包含56个自然人和62个实体(其中1个实体被列入反制清单后被取消实施反制措施)。从被制裁对象的国籍看,美国的自然人和实体超过80%。被制裁对象的具体类别如下:

- 政治人物:约1.7%

- 国防军工类企业:约50.8%

- 公司高管:约28.8%

- 智库、学者与基金会等:约18.6%

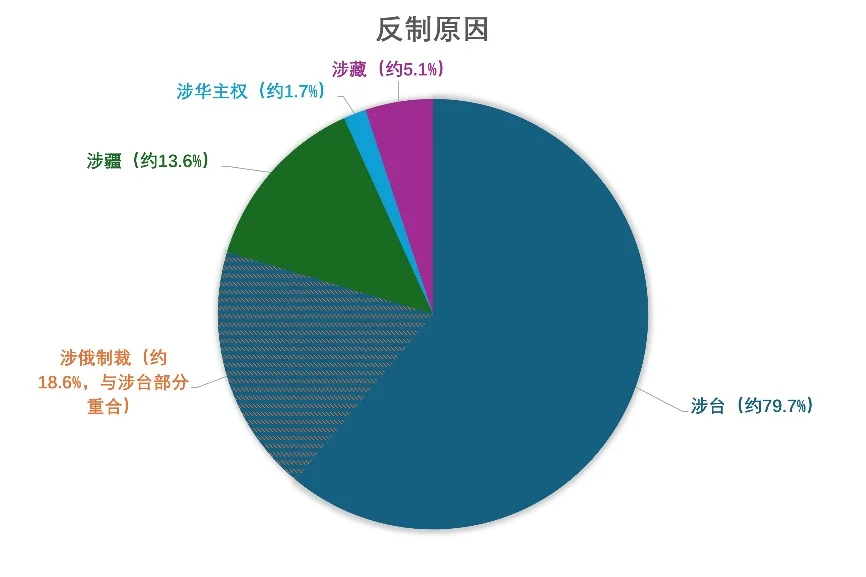

根据外交部公布的相关反制决定和发言人表态,中国对相关主体采取反制措施的原因主要包括涉台(主要为对台军售)、涉俄制裁、涉疆、涉藏等,其中对台军售占据了绝大部分,充分表明台湾问题是中国核心利益中的核心,是不可逾越的红线。具体受制裁原因分布如下(部分为因双重原因受到制裁):

- 涉台:约79.7%

- 涉疆:约13.6%

- 涉俄制裁:约18.6%

- 其他涉华主权:约1.7%

- 涉藏:约5.1%

4.名单移除

2024年1月7日,美国卫讯公司(ViaSat)被实施制裁,措施包括冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产,禁止我国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。2024年7月22日,外交部发言人毛宁主持例行记者会时表示,“中方依据《反外国制裁法》等相关法律,鉴于采取反制措施所依据的情形发生变化,决定取消对卫讯公司(ViaSat)的反制措施”。这是首次有外国实体被列入反制清单后被移除。

三、其他值得关注的名单

2024年12月1日,《两用物项出口管制条例》正式实施,标志着中国已构建起较为完善的出口管制法律体系。《两用物项出口管理条例》在《出口管制法》的基础上,进一步完善了管控名单制度,并创设性地建立了关注名单制度。中国出口管制法律体系下的管控名单和关注名单并非反制名单,但从近期的执法趋势看,与反制名单存在某种执法联动,值得企业重点关注

1. 关注名单

(1)概念及法律依据

关注名单由2024年9月30日公布的《两用物项出口管制条例》创设,是中国出口管制法律体系下的名单,由商务部主管。关注名单制度的建立也标志着中国出口管制与反制名单体系已初步建成。根据《两用物项出口管制条例》,商务部依法开展两用物项最终用户和最终用途核查,有关组织和个人应当予以配合。进口商、最终用户未在规定期限内配合核查、提供有关证明材料,导致无法核实两用物项最终用户、最终用途的,商务部可以将有关进口商、最终用户列入关注名单。

(2)法律后果

根据《两用物项出口管制条例》,被列入关注名单后,企业并非不能从中国获得管制物项,而且有更严格的合规要求,主要体现在:(1)出口经营者向关注名单内企业出口,不得申请通用许可或者以登记填报信息方式获得出口凭证;(2)申请单项许可时,应当提交对列入关注名单的进口商、最终用户的风险评估报告,并作出遵守出口管制法律法规和相关要求的承诺;(3)许可审查期限不受限制。

(3)列名情况

关注名单创设后,目前还没有发生企业被列名的情况。

(4)名单升级及移除

被列入关注名单的进口商、最终用户若违反最终用户或最终用途管理要求,或可能危害国家安全和利益的,商务部可以将其列入管控名单,同时移出关注名单。被列入关注名单的进口商、最终用户配合核查,经核实不存在擅自改变最终用途、擅自向第三方转让等情形的,商务部可以将其移出关注名单。

2. 管控名单

(1)概念及法律依据

管控名单由《出口管制法》和《两用物项出口管制条例》创设,是中国出口管制法律体系下的名单,由商务部主管。根据相关法律规定,有下列情形之一的进口商、最终用户,商务部可以将其列入管控名单:(1)违反最终用户或者最终用途管理要求;(2)可能危害国家安全和利益;(3)将两用物项用于恐怖主义目的;(4)将两用物项用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具;(5)被国家有关部门依法采取禁止或者限制有关交易、合作等措施。

(2)法律后果

根据《两用物项出口管制条例》,商务部可以根据情节轻重和具体情况,对列入管控名单的进口商、最终用户采取下列一种或者几种措施:(1)禁止有关两用物项交易;(2)限制有关两用物项交易;(3)责令中止有关两用物项出口;(4)其他必要的措施。管控名单内企业受到的具体限制措施由商务部针对该企业的列名公告确定。

出口经营者不得违反规定与列入管控名单的进口商、最终用户进行有关两用物项交易。特殊情况下确需进行有关交易的,出口经营者应当向商务部提出申请,经批准后可以与该进口商、最终用户进行相应的交易并按要求报告。

(3)列名情况

2025年1月2日,商务部发布公告,将通用动力公司等28家美国实体列入了管控名单,此次列名为管控名单制度建立以来的首次执法活动。根据商务部公告,被列实体受到的措施包括:(1)禁止向上述28家美国实体出口两用物项;正在开展的相关出口活动应当立即停止;(2)特殊情况下确需出口的,出口经营者应当向商务部提出申请。

此次被列入管控名单的28家美国实体除通用动力公司、L3哈里斯公司、英特磊公司和可利尔阿莱恩公司四家公司外,均为此前已经被列入不可靠实体清单和/或反制清单的美国国防军工类企业。因此,我们理解本次部分被列名实体,可能基于的是上述情形中的“被国家有关部门依法采取禁止或者限制有关交易、合作等措施”而被列入管控名单,这也体现了中国出口管制名单与其他反制名单的执法联动。

(4)名单移除

根据《出口管制法》《两用物项出口管制条例》相关规定,列入管控名单的进口商、最终用户配合国务院商务主管部门调查,如实陈述有关事实,停止违法行为,主动采取措施,消除危害后果,按要求作出并履行承诺,不再有法律法规规定相关情形的,可以向商务部申请移出管控名单。商务部可以根据实际情况,作出将其移出管控名单的决定。目前,尚未有管控名单被移除的相关案例。

结语

通过以上介绍可以发现,中国的反制及出口管制名单体系已初步走向完善,近年来执法也渐趋活跃,已成为维护国家主权、安全和发展利益的重要法律武器。对于被列入相关名单的外国实体,应分析其被列原因,有针对性做出调整,并根据实际情况考虑申请移除;对于未列入各名单的国内外企业,也应充分了解各名单的适用场景及执法趋势,根据自身业务情况做好风险防范,在开展业务经营的过程中应采取必要的合规措施,恰当地遵守适用的相关贸易合规法律法规,以保障业务稳定、合规经营。